(Frankenstein – Guillermo del Toro, 2025)

Un dolore diffuso, attuale, vivo e per questo contattabile da molti, attraverso questa narrazione profonda, delicata, sensibile. Una fiaba che parla con il linguaggio degli archetipi, densa di simboli e di ferite universali.

Il dolore di chi si è sentito, come figlio, tanto desiderato e poi colpevolizzato per aver deluso. Ci sono figli che finiscono per ereditare un’identità non scelta, costretti a indossare l’immagine che un altro ha sognato per loro. Figli che imparano presto, come direbbe Alice Miller, che per essere amati devono compiacere, devono farsi specchio dei bisogni del genitore, sacrificando la propria verità per conservare un legame.

Ma anche il genitore, spesso, è stato intrappolato nella stessa storia. Anch’egli ha imparato a sentirsi di valore solo quando compiaceva, a vivere nel solco di un sogno non suo. E così, inconsapevolmente, tramanda la ferita: la spinta a realizzare ciò che un tempo non ha potuto essere, perpetuando la catena di amori condizionati. Un’eredità emotiva che passa di mano in mano, di cuore in cuore, come un testimone invisibile.

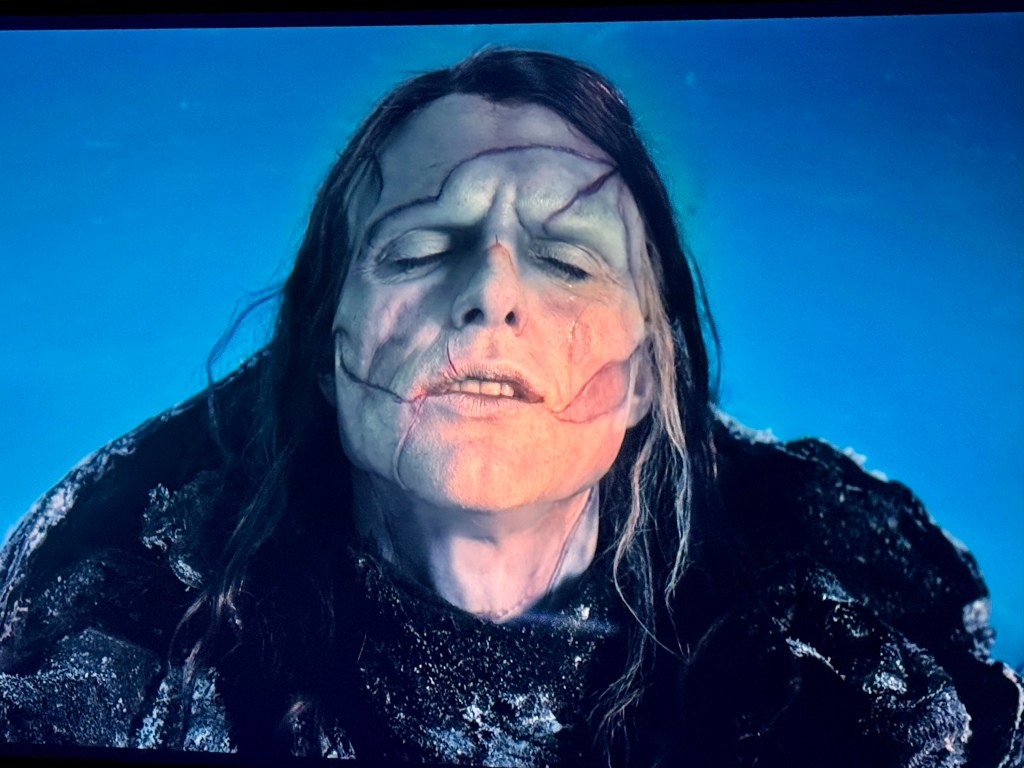

È proprio lì che nasce il Mostro: dove l’amore si intreccia al debito. Dalle aspettative disattese di chi genera e poi pretende, di chi dona la vita e ne reclama la prova di riconoscenza. Nel tentativo disperato di meritare affetto, il bambino si allontana da sé, costruisce una maschera di obbedienza e “successo”, di apparente splendore, ma sotto quella pelle lucida resta la creatura ferita, incompresa, affamata di autenticità. Quelle ferite che meriterebbero di essere viste, accolte.

Ed è proprio intorno a queste ferite che si apre uno spazio di senso. Come scrive Chandra Candiani “Bisogna salvare le ferite. Non lasciarle sole, sperdute nell’idea fissa della medicazione e della guarigione. Bisogna interrogare le ferite e aspettare le risposte… Perdere una ferita significa perdere una segnaletica importante per un viaggio dentro le orme dell’esistenza, un viaggio che ci accomuna e ci distingue, ci fa cantati, cantati dalla vita cruda.”

Le ferite non sono soltanto ciò che fa male: sono una mappa, una cartografia interiore. Un richiamo. Spesso diventano feritoie, punti attraverso cui la luce riesce a entrare e uscire, rivelando l’unicità della nostra anima. In questo senso, il Mostro non è la deformità da temere, ma il varco dove la vulnerabilità si fa voce e chiede finalmente di essere ascoltata.

Il Mostro porta addosso la colpa di essere se stesso, di non riuscire a rendersi amabile. La “colpa”, direbbe Winnicott, di non aver trovato un ambiente sufficientemente buono in cui potersi sentire, semplicemente, vivo. In cui esistere liberamente, con dignità.

Avremmo tutti bisogno di un Padre, non solo biologico, ma soprattutto simbolico: una presenza che sostenga e che resti. Un Padre capace di guardare il figlio e vederlo davvero, non per ciò che rappresenta, ma per ciò che è. Capace di sciogliere il vincolo tra amore e merito, di restituire al figlio e forse anche a se stesso, il diritto di non dover più guadagnare affetto incarnando un Io ideale.

Un Padre che ami non “nonostante” la differenza, ma “attraverso” la differenza. Perché è proprio lì, nello spazio fra ciò che si era immaginato e ciò che egli è, che il figlio esiste davvero.

E con lui, la sua irriducibile soggettività.